【通話料無料】お気軽にどうぞ!

TEL:0120-473-480

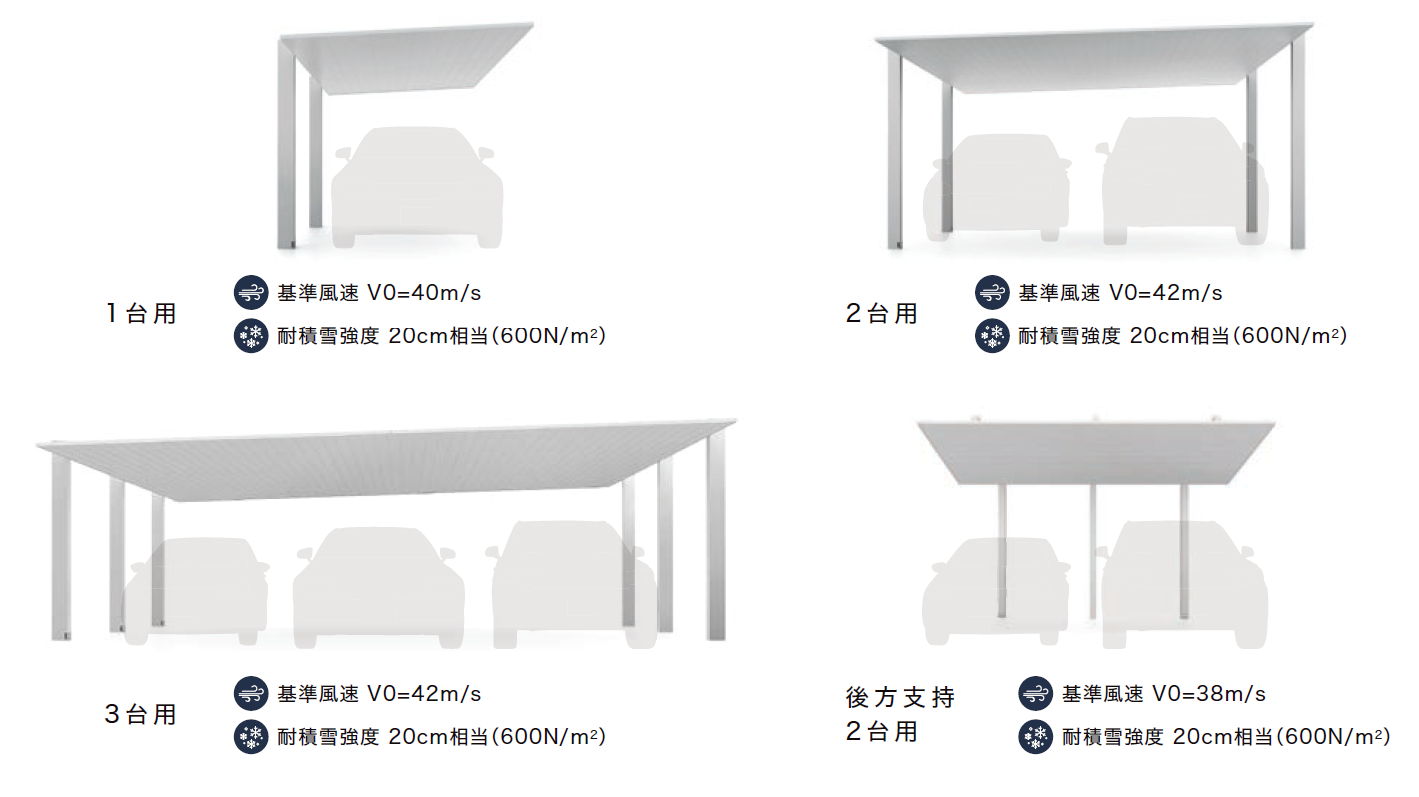

1台用・2台用・3台用 徹底比較:あなたの家族に最適なカーポートSCのサイズ選び

そのサイズ選び、10年後も「正解」だと言えますか?

こんにちは、コウケンNETの池本です。

LIXILのカーポートSC。その住宅と一体化するような美しいデザインに惹かれ、いよいよ具体的なサイズ選びの段階に進まれていることと思います。カタログを広げ、1台用、2台用…と数字を眺めながら、ふと、こんな専門的な疑問が頭をよぎりませんでしたか?

1番安い2.4mという横幅、本当にうちの車で毎日ストレスなく使えるのだろうか?

2台用の柱、敷地の変な場所に建ってしまって、結局邪魔になったりしないだろうか?

その不安、よく分かります。多くの方が、その「数字の裏側にある、実際の使い勝手」という部分で立ち止まられるんです。

「金額だけ見れば一番安い2.4m幅は魅力的だけど、ドアを開けるたびに雨に濡れるのは嫌だな…」

「後から『やっぱり2.7mにしておけば良かった』なんて後悔するのは目に見えているけど、その差額は大きい…」

「そもそも、うちの少し特殊な形の敷地に、この柱は本当に問題なく収まるんだろうか?」

…そうそう、そこが知りたかったんだ、と思っていただけたなら幸いです。この記事は、単に商品のスペックを並べただけのページではありません。カタログの数字だけでは決して見えてこない、プロの視点から見た「後悔しないサイズ選びの本質」をお伝えしますのでお付き合いください。

私たちが「目先の安さ」よりも「10年後の安心」を大切にする理由

本題に入る前に、一つだけ私、池本の、そしてコウケンNETカーポート専門館の仕事に対する考え方をお伝えさせてください。

私たちは、商品を売ることをゴールにしていません。私たちの仕事は、工事が完了してからが本当の始まりだと考えています。なぜなら、カーポートは一度設置すれば10年、20年と、あなたの家族の毎日を支え続ける大切な暮らしの一部になるからです。

だからこそ、目先の安さで選んで後悔するようなご提案は、決してしないとお約束します。これからお話しするのは、単なる商品説明ではありません。あなたの家族がこの先10年、20年と、毎日快適に、そして何より安心してカーポートを使い続けられる未来を設計するための、私からの誠実な助言です。

家族構成と敷地から導く、後悔しないサイズ選びの全知識

それでは、具体的なサイズ選びの核心に迫っていきましょう。1台用、2台用、3台用、それぞれにプロだけが知る「選ぶべき理由」と「避けるべき罠」が存在します。

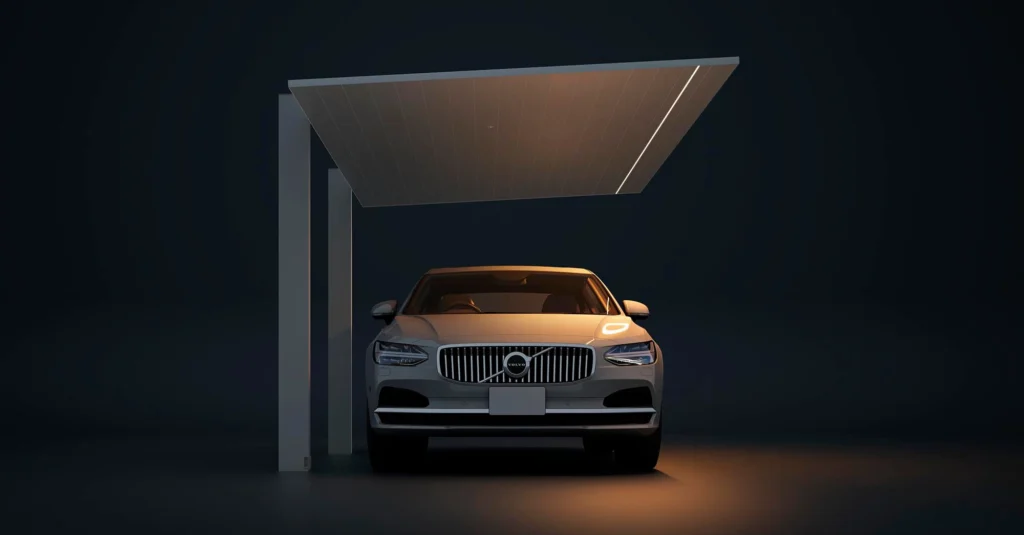

1台用カーポートSC:専門家が「横幅2.7m以上」を強く推奨する、その決定的な理由

1台用のカーポートSCには、横幅が2.4m、2.7m、3.0m、3.3mという4つの選択肢があります 。この中で、特に慎重な判断が求められるのが、最も価格が安い2.4mというサイズです。

「駐車はできる」が「快適ではない」。横幅2.4mが招く、日々の小さなストレスという罠

カタログ上の数字だけを見ると、横幅2.4mは非常に魅力的に映るかもしれません。しかし、私はこのサイズを選ぶ際には、お客様に必ず「日常の使い勝手」を想像していただくようにしています。

例えば、人気の軽自動車であるホンダ N-BOXの車幅は約1.48mです 。カーポートの幅が2.4mの場合、単純計算で両側に残される余裕は合計で約92cm、つまり片側あたり約46cmしかありません。この「46cm」という数字が、実は日々のストレスの源泉になるのです。

一般的な乗用車のドアを大人がストレスなく乗り降りするためには、最低でも60cmから70cmのスペースが必要だとされています 。46cmのスペースでは、ドアを半分も開けることができず、体をよじって窮屈な体勢で乗り降りすることになります。

そして、最も大きな問題は雨の日です。ドアを少ししか開けられないということは、開いたドアの先はカーポートの屋根の外にはみ出してしまいます。結果として、傘を差すまでのわずかな間に肩や背中が濡れてしまう。これは、雨から人や車を守るというカーポート本来の目的を果たせていない、と言っても過言ではありません。これが、私が「2.4mの罠」と呼んでいるものです。駐車はできても、快適なカーライフとは言えないのです。

「プラス30cm」が日常をどう変えるか?雨の日の乗り降り、荷物の出し入れで実感する価値

では、横幅を2.7mにすると、日常はどのように変わるのでしょうか。

同じN-BOXで計算してみましょう。カーポートの幅が2.7mになると、両側の余裕は合計で約122cm、片側あたり約61cmに広がります 。この「プラス15cm(片側)」が、驚くほどの快適さを生み出します。

ドアを十分に開くことができるため、雨の日でも屋根の下で濡れることなく、ゆったりと乗り降りができます。お子様をチャイルドシートに乗せたり、降ろしたりする際も、窮屈な思いをすることはありません。両手に買い物袋を抱えている時でも、ドアが体に当たるストレスなく、スムーズに荷物を運び込めます。

もし、あなたがトヨタ アルファード(車幅約1.85m)のような大型のミニバンにお乗りの場合、あるいは将来的に大きな車に乗り換える可能性があるのなら、2.7m幅は「最低限の選択肢」と考えるべきです 。できれば3.0m幅を検討することで、将来にわたって後悔のない、盤石なカーライフを手に入れることができるでしょう。この「30cmの差」は、単なる寸法の違いではなく、暮らしの質への投資なのです。

あるお客様の失敗談:なぜ「やり直し工事」は新規設置より遥かに高くつくのか

「やっぱり、2.7mにしておけば良かった…」

以前、2.4m幅のカーポートを設置されたお客様から、数ヶ月後にこのようなご相談をいただいたことがありました。毎日の乗り降りのたびに感じる窮屈さと、雨の日に濡れてしまう不便さに、どうしても我慢ができなくなってしまった、と。

お気持ちは痛いほど分かります。しかし、一度設置したカーポートを大きいサイズに「やり直す」工事は、皆さんが想像する以上に大掛かりで、費用も嵩んでしまうのが現実です。

なぜなら、やり直し工事には、以下のような新規設置にはない工程と費用が発生するからです。

- 既存カーポートの解体・撤去費用:設置したばかりの屋根や梁を、慎重に解体し、運び出す手間と費用がかかります 。

- 廃材の処分費用:解体したカーポートの部材を法律に則って適切に処分するための費用です 。

- 新たな部材・設置費用:そしてようやく、新しいサイズのカーポートのために、梁や屋根を再設置工事を行うことになります。

これらの追加費用を合計すると、多くの場合、最初に2.7m幅を選んだ場合の差額とは比べ物にならないほどの金額になってしまいます 。だからこそ、私は声を大にして言いたいのです。カーポートのサイズ選びは、数万円の差額で決めるべきではありません。それは、将来の数十万円の出費と、取り返しのつかない後悔を防ぐための、最も重要な判断なのです。

横幅3.3mという選択肢:柱が3本になる構造とコストを理解する

1台用には、最大で3.3mという横幅の選択肢も用意されています 。このサイズは、車椅子での乗り降りが必要な場合や、駐車スペースで自転車の整備なども楽しみたいといった、特別なニーズに応えるためのものです。

ただし、この3.3m幅を選ぶ際には、一つ大きな注意点があります。それは、柱が合計で3本になる、という構造上の特徴です。

カーポートSCの屋根は、わずか40mmという薄さでありながら高い強度を保つ、非常に洗練された設計になっています 。しかし、その屋根幅が3.0mを超えてくると、2本の柱だけでは長期的な強度や耐風圧性能をLIXILの厳しい基準で維持することが難しくなります。そこで、安全性を万全にするために、中央にもう1本の柱を追加する必要が出てくるのです。

この3本目の柱は、単に部品が一つ増えるだけではありません。柱を支えるための基礎も一つ追加で施工する必要があります。つまり、商品代金が上がるだけでなく、基礎工事にかかる手間と費用も必然的に増加します 。3.3m幅は、その圧倒的なゆとりと引き換えに、構造とコストの両面で特別な仕様になるということを、ご理解いただく必要があります。

2台用カーポートSC:敷地を最大限に活かす「柱位置」の最適解とは

次に、最もご要望の多い2台用カーポートについてです。2台用のサイズ選びで最も重要なポイントは、屋根の大きさそのものよりも、「柱をどこに建てるか」という視点です。

2台用サイズ選びの黄金律:なぜ「敷地幅」から逆算するべきなのか

多くの方が、「まずカーポートのサイズを決めて、それを敷地にどう置くか」という順番で考えてしまいがちです。しかし、私たちプロは全く逆の発想をします。「まず敷地の特性を完璧に把握し、そこに最も美しく、機能的に収まるカーポートは何か」と考えるのです。

例えば、あなたの駐車スペースの横幅がちょうど7mだったとしましょう。ここに、規格品で最大サイズである横幅6mの2台用カーポートSCを設置するとどうなるでしょうか 。カーポートを敷地の中央に置いた場合、両端の柱は敷地の境界線からそれぞれ50cm内側に入った位置に建つことになります。

この50cmというスペース、一見すると問題ないように思えますが、実際には人が通り抜けるには狭く、自転車を置くにも中途半端な「デッドスペース」になってしまう可能性があります。また、このわずかな隙間に雑草が生えたり、ゴミが溜まったりと、将来的な管理の手間が増える原因にもなりかねません。理想は、柱を敷地の最も端に寄せ、駐車スペースを最大限に広く、すっきりと見せることです。

プロの切り札「梁延長」:やっかいな柱位置問題を解決する特注対応

「でも、敷地ぴったりのサイズのカーポートなんて、カタログにはないじゃないか」

その通りです。そこで登場するのが、私たち専門家がよく使う「梁延長(はりえんちょう)」という特別なオプションです 。

これは、屋根のサイズは規格品(例えば6m幅)のまま、屋根を支える梁(はり)だけを長く特注することで、柱の建つ位置を左右に広げることができる、というものです。先ほどの7m幅の敷地の例で言えば、梁を7m(性格には7.2mの梁を現場でカット)に延長することで、柱を敷地の両端に建てることが可能になります。

その結果、どうなるか。目の前に広がるのは、邪魔な柱が一切視界に入らない、完全にオープンな駐車スペースです。車のドアを全開にしても柱に当たる心配はなく、小さなお子様が走り回っても安心です。見た目の美しさだけでなく、日々の使い勝手と安全性が劇的に向上します。

もちろん、梁延長という商品なので追加の費用はかかります 。しかし、この「柱位置の最適化」がもたらす長期的な快適さと資産価値の向上を考えれば、決して高くはない投資だと、私は確信しています。

プロの切り札「梁延長」:やっかいな柱位置問題を解決する特注対応

2台用を検討されるお客様の中には、柱が後方にしかない「後方支持タイプ」の圧倒的な開放感に、強く心を惹かれる方もいらっしゃいます。確かに、まるで屋根が宙に浮いているかのようなデザインは、他に類を見ない美しさです。

しかし、専門家として、私はこの後方支持タイプを選ぶ際には、その美しさと引き換えになるいくつかの重要なリスクについても、正直にお伝えする責任があると考えています。

まず、構造上、屋根を後方の2本の柱だけで支えるため、その柱を固定する基礎は、通常のカーポートとは比較にならないほど巨大で頑丈なものが必要になります。資料によっては「畳一枚分(幅1m・奥行き2m程度)の基礎が必要」とさえ言われています 。

この「巨大な基礎」が、二つの大きなリスクを生みます。

第一に、「埋設物との干渉リスク」です。地面の下には、皆さんが思っている以上にガス管や水道管、排水管などが複雑に通っています。基礎を掘る範囲が広ければ広いほど、これらの重要なライフラインに干渉してしまう可能性が高まります。万が一干渉してしまった場合、最悪のケースでは設置自体が不可能になることもありますし、配管を移設するとなれば、予期せぬ高額な追加工事が発生します 。

第二に、「高額な工事費用」です。単純に掘削する土の量、使用するコンクリートの量が多いため、基礎工事だけで通常のカーポートの数倍の費用がかかることも珍しくありません 。商品自体の価格も標準タイプより高額なため、総額では大きな差が生まれます。

さらに、耐風圧性能の観点でも、4本柱の標準タイプに比べて構造的に不利になる傾向があります。(しかし、一般的なカーポートの強度はあります)

これらの要素を総合的に評価するために、以下の比較表を作成しました。これは、あなたが感情的な魅力だけでなく、論理的な視点からも最適な判断を下すための、私からの道具です。

| 評価軸 | 後方支持タイプ | 標準4本柱タイプ |

| ① デザイン・開放感 | ◎ 唯一無二の浮遊感と、圧倒的な開放感。 | 〇 住宅と美しく調和する、洗練されたシンプルさ。 |

| ② 利便性・使い勝手 | ◎ 車の出し入れは非常に楽 | ◎ 屋根の恩恵を最大限に受けられ、雨の日も快適。 |

| ③ 施工性・リスク | ▲ 非常に大きな基礎が必要。埋設物との干渉リスクが高く、最悪の場合、設置不可となる可能性も。 | ◎ 標準的な基礎で設置可能。施工上の制約が少ない。 |

| ④ 耐久性・安全性 | △ 標準タイプに比べ、風に対する強度は下がる傾向にある。 | ◎ 高い耐風圧性能を誇り、構造的に非常に安定している。 |

| ⑤ コスト(初期・長期) | ▲ 商品代・工事費ともに非常に高額。特殊な基礎工事が費用をさらに押し上げる。 | 〇 シリーズの基準となる、最もコストパフォーマンスに優れた価格帯。 |

後方支持タイプが持つ唯一無二の魅力は、私も重々承知しています。しかし、その魅力を手に入れるためには、施工、コスト、そして機能面で少なくない「代償」が伴うという事実を、どうか知っておいてください。

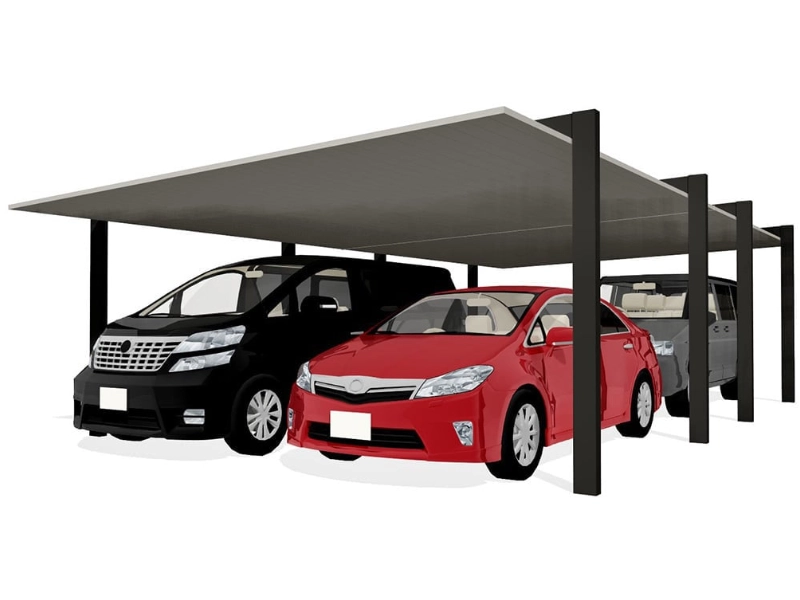

3台用、そして未来を見据えたカーポート選びの視点

最後に、3台用のカーポートについてです。ご家族が多い方や、来客用のスペースを確保したい方にとって、非常に頼もしい選択肢となります。

柱が6本になる存在感と、必然的に上がる工事総額

3台用のカーポートSCは、単に2台用を広くしたものではありません。構造的に全く別のクラスの製品と考えるべきです。最も大きな違いは、柱が合計で6本になるという点です。

これは、1台用の3.3m幅が3本柱になるのと同じ理由です。広大な屋根を、長期にわたって安全に支えるためには、それだけの数の支点が必要不可欠なのです。

そして、ここでも「柱の数=基礎の数」という原則が重要になります。柱が6本ということは、基礎も6ヶ所、施工する必要があります。2台用の4本柱と比べても、その工事の手間と費用は単純計算で1.5倍になります。商品自体の価格も高額になるため、3台用を選ぶということは、初期投資としてかなりの予算を確保する必要がある、ということを意味します 。

長期的なコストパフォーマンスで考える、あなたの家族にとっての「最適解」

ここまで1台用から3台用まで、それぞれの注意点を解説してきました。これらの情報を踏まえた上で、最後にあなたに問いかけたいのは、「あなたの家族の10年後、20年後の未来は、どのような姿をしていますか?」ということです。

今はまだ小さなお子様が、10年後には免許を取って自分の車を持つかもしれません。ご両親との同居で、世帯の車が増える可能性はありませんか。あるいは、趣味のキャンピングカーを購入する夢をお持ちではないでしょうか。

カーポート選びは、「今、何台の車を持っているか」だけで決めるべきではありません。将来、家族のライフステージが変化したときに、「あの時、もう少し大きいサイズにしておけば良かった…」と後悔しながら、再び高額な工事費をかけて増設や建て替えをするのは、あまりにもったいない。

少し背伸びをしてでも、未来の可能性を見据えたサイズを選んでおくこと。それこそが、長期的な視点で見たときに、最もコストパフォーマンスの高い「最適解」になるのだと、私は20年の経験から断言できます。

同じ悩みを乗り越えた「仲間」からの証明

先日、兵庫県で1台用のカーポートSCを施工させていただいたI様も、当初はサイズで大変悩んでおられました。しかし、私たちが現場を拝見し、I様がお乗りの車の実際の動線やドアの開き方、そして将来的な乗り換えの可能性まで含めて丁寧にご説明し、少しゆとりのあるサイズをご提案させていただきました。

その結果、工事完了後に「価格だけでなく、専門家の方の知識を信じて決めて本当に良かった。毎日の乗り降りが本当に快適です」という、何より嬉しいお言葉をいただくことができました 。

あなたと同じように、専門的な疑問や具体的な悩みを抱えていた「仲間」が、こうして私たちと一緒に悩みを乗り越え、満足のいく選択をされているのです。

埼玉県児玉郡上里町O様のカーポート施工例【カーポートSC 2台用】

偏芯基礎のご提案や見積もりをご提案してくれた

福岡県宗像市A様のカーポート施工例【カーポートSC 1台用】

LIXIL専門業者かつ、メーカー責任施工を選べたこと

兵庫県尼崎市G様のカーポート施工例【カーポートSC 1台用】

職人さんの対応は本当に素晴らしいと思います

兵庫県神戸市G様のカーポート施工例【カーポートSC 2台用 梁延長】

YouTubeでも商品を詳しく紹介していた為

後悔のない未来へ、最初の一歩

ここまで、本当に長い時間お付き合いいただき、ありがとうございました。

カーポートSCのサイズ選びで後悔しないためには、カタログの数字だけを追うのではなく、「①雨に濡れずに快適に乗り降りできるか」という日常の使い勝手を具体的に想像すること、そして「②あなたの敷地の特性に合わせ、柱の位置をどう最適化するか」という、現場での専門的な判断が何よりも重要になるのです。

この記事を読んでいただき、おそらく多くの疑問が解消された一方で、「うちの敷地の場合はどうだろう?」という、ご自身の状況に合わせた新たな疑問も生まれたかもしれません。それでいいのです。私たちの仕事は、その専門的な疑問に一つひとつ丁寧にお答えし、あなたと一緒に最適な答えを見つけ出すことです。

私たちは、売りっぱなしの仕事はいたしません。しつこい営業も一切しないことをお約束します。

まずは「うちのケースについて、少し話を聞いてみたい」という、その気軽な一言からで構いません。お電話一本で、あなたの10年後、20年後の安心につながる、最初の一歩が始まります。

あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。

コウケンNET(カーポート専門館) 電話番号:0120-473-480

カーポートSC 1台用

住宅と美しく調和するミニマルなデザイン。屋根と柱だけで構成された、グッドデザイン賞受賞の次世代カーポート。

カーポートSC1500 1台用

美しいデザインはそのままに、積雪50cmに対応。雪の多い地域でも、住宅との調和を諦めない選択肢。

カーポートSC3000 1台用

積雪100cmに耐える最高クラスの強度。厳しい自然環境下でも、SCの洗練されたデザインを実現します。

カーポートSC 2台用 ワイド

2台分の空間を一枚の美しい屋根で覆う。住宅の顔となるファサードを、より一層モダンで洗練された印象に。

カーポートSC 2台用 縦連棟

奥行きのある敷地に最適な縦列2台用。連続する美しい屋根が、ファサードに新たな奥行きと風格を与えます。

カーポートSC 2台用 後方支持

柱が後方のみで視界を遮らない。圧倒的な開放感で、車の出し入れも乗り降りもスムーズな革新的2台用。

カーポートSC 2台用 片支持

柱を側面に集約する90度回転設置。敷地条件に合わせ、これまでにない自由なカースペース設計を可能に。

カーポートSC 2台用 ワイド 梁延長

柱の位置をずらしアプローチを広く確保。ゲートのような佇まいで、デザイン性と使いやすさを両立させます。

カーポートSC1500 2台用 ワイド

2台分の駐車スペースを、積雪50cmから守る。デザイン性と高い強度を両立した、積雪地域向けモデル。

カーポートSC1500 2台用 縦連棟

洗練されたデザインで積雪50cmに耐えられる強度。スタイリッシュに縦長の敷地に納まります。

カーポートSC3000 2台用 ワイド

2台の愛車を積雪100cmから守り抜く。豪雪地帯の住宅に、かつてない安心感と美しさをもたらします。

カーポートSC3000 2台用 縦連棟

豪雪地域+奥に長い敷地にぴったり。スタイリッシュなデザインでしっかり車を守ります。

カーポートSC 3台用

3台を並べて覆う、圧倒的な存在感。一枚のアルミ屋根が、住宅全体に統一感と風格のある表情を与えます。

カーポートSC 3台用 梁延長

広大な3台用スペースを柱の制約から解放。敷地を最大限に活かし、自由な動線とデザイン性を実現します。

カーポートSC 4台用 ワイド縦連棟

4台の車をスマートに格納する縦連棟スタイル。連続する屋根が、住宅に壮大で整然とした美しさをもたらす。

カーポートSC 4台用 後方支持 横連棟

後方支持の開放感はそのままに縦列4台駐車を実現。広大な敷地を美しく、機能的に活用する究極のスタイル。

カーポートSC 4台用 片支持 縦連棟

側面支持で前後に2台ずつ4台駐車。特殊な敷地形状でも美観を損なわず、最大限の駐車スペースを確保します。

カーポートSC1500 4台用 ワイド縦連棟

4台分の駐車スペースを、積雪50cmから守る。積雪地域+広い駐車場もスタイリッシュでデザインで。

カーポートSC3000 4台用 ワイド縦連棟

豪雪地域+広い駐車場もスタイリッシュなカーポートで車を守ります。アルミ屋根で安心の強度です。