【通話料無料】お気軽にどうぞ!

TEL:0120-473-480

カーポートSCの照明を徹底解説:ダウンライトとシームレスラインライトの違いと選び方

こんにちは。コウケンNETカーポート専門館の代表、池本です。

業界で20年ほど、お客様のエクステリア(外構)づくりをお手伝いしています。

この記事にたどり着いたあなたは、おそらく数あるカーポートの中から、デザインと機能の頂点とも言える「カーポートSC」に心を決められた、あるいは、まさに最終決定をしようとされている、非常にセンスの良い方なのだと思います。

その洗練されたデザインは、まさに「カーポートらしくない」美しさですよね。私も、機能美を追求したシンプルなデザインが大好きでして、SCは惚れ惚れする製品の一つです。

ですが、そのSCを選んだ「最後の難関」とも言える部分で、今、立ち止まってはいませんか?

…そう、「照明」です。

カタログの写真で見ると、シームレスラインライトは凄く格好良い。でも、実際はどのくらい明るいんだろう?夜間に車のドアを開ける時、足元はちゃんと見えるのか?

ダウンライトは明るそうだけど、なんだか『普通の』カーポートみたいにならないか?SCのミニマルなデザインを邪魔しないかな?

ダウンライトは明るそうだけど、なんだか『普通の』カーポートみたいにならないか?SCのミニマルなデザインを邪魔しないだろうか?

人感センサだけでも4種類もあって、何が違うのか分からない。『段調光型』って、具体的にどんなメリットがある?

そして何より、こんな不安が頭をよぎっているはずです。

「もし、この照明の選択を間違えたら…?『照明は後から付けられない』と聞いたけれど、それは本当だろうか?」

そのご不安、その通りです。そして、その疑問をいま解消しなければ、10年後、20年後に「あの時、こうしておけば…」と後悔する、非常に重要な分岐点に、あなたは今立っていらっしゃいます。

この記事は、商品を売るためのものではありません。

カーポートSCという素晴らしい製品を選んだあなたが、照明という「最後のピース」で失敗することのないよう、私が20年の経験で培ったすべての知識をお伝えし、あなたの疑問を解消するために書いています。

私たちが「目先の価格」よりも「10年後の安心」を大切にする理由

執筆を始める前に、私たちコウケンNETカーポート専門館の最も大切な考え方をお伝えさせてください。

私たちの仕事は、商品を売ることではありません。

私たちの仕事は、お客様が10年後、20年後も「この選択をして本当に良かった」と心から思える、長期的な安心感と快適な未来をお届けすることです。

特にカーポートSCの照明は、単なる「オプション」ではありません。

それは、カーポートの「構造」と「体験」そのものに組み込まれる、不可逆的な(元に戻せない)選択です。

だからこそ、目先の安さや「とりあえず」で選んですべきではないのです。

この記事で、その「なぜ」を一つひとつ、専門家の視点から誠実にご説明していきます。

【最重要】なぜ照明は「後付け」できないのか?カーポートSC最大の注意点

まず、あなたの最大の疑問であり、私たちがお客様に必ず最初にお伝えする、最も重要な事実からお話しします。

カーポートSCの天井に取り付ける照明は、「本体設置後の後付けは、現実的に不可能です」。

「後で考えよう」という選択肢は、存在しないのです。

これは、脅しでも何でもなく、カーポートSCの「構造上の理由」によります。

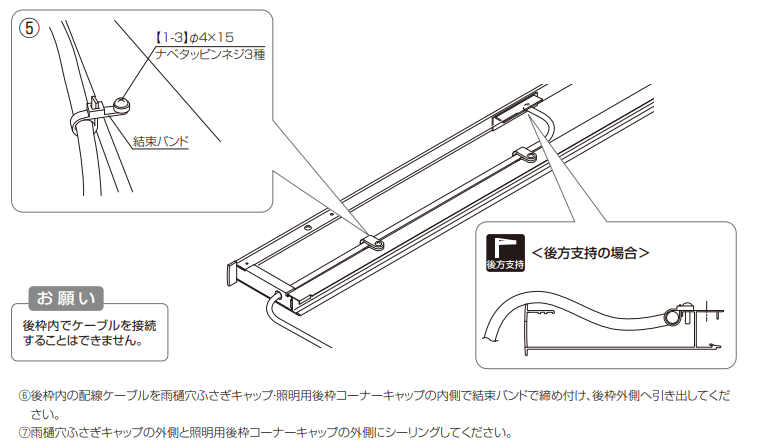

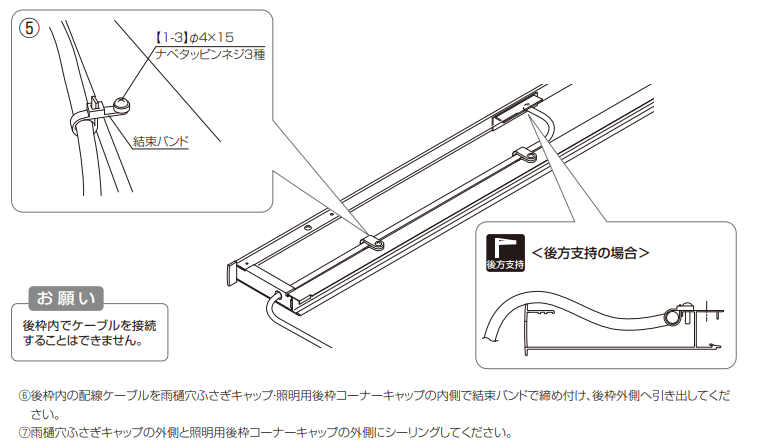

施工説明書が示す「同時施工必須」の技術的な理由

なぜ後付けができないのか。それは、私たちが普段、メーカーの施工説明書(カーポートSC 柱照明(屋外カメラ) 取付説明書など)を見ながら、どのように工事をしているかをご説明すれば、ご理解いただけると思います。

「構造材の内部」を通る配線これがSCの美しさの秘密ですが、配線はすべて柱と梁(屋根)の「内部」を通ります。私たちは、カーポートを組み立てる「最中」に、専用の「照明用 柱カバー」や「柱隙間ふさぎ部品」といった部材を使い、あらかじめ開けられた穴(φ33など)に配線を通しながら、柱や梁を組み上げていきます。完成してしまったカーポートの柱や梁の内部に、後から配線を通すことは、物理的に不可能なのです。

つまり、後付けしようと思えば、一度カーポートをすべて解体し、もう一度、配線を通しながら組み上げる…という、新品を建てる以上の費用と手間がかかります。

これが、「後付けは現実的に不可能」とお伝えする、技術的な理由のすべてです。

「とりあえず本体だけ」が招く10年後の後悔

この事実を知らずに、「とりあえず本体だけ」を設置してしまったお客様からのご相談を、私はこれまで何度も受けてきました。

「他社でSCを建てたんだけど、夜、暗すぎて車から降りるのが怖いんだ…」

「せっかくのSCが、夜はただの黒い影になってしまって寂しい。今からでも何とかならないか?」

そのたびに、私は「構造上、メーカー純正の照明を後付けすることはできないんです…」と、大変心苦しいお答えをしなければなりません。※柱に取り付けるタイプや純正ではない商品であれば可能です。

カーポートSCは、そのデザインゆえに、屋根が光を通しません。照明がなければ、夜は完全な「闇」になります。

初期費用を数十万円抑えるために「とりあえず本体だけ」という選択をすることは、その後の10年、20年という長い期間、「暗い」「怖い」「寂しい」という不便を受け入れ続けることと同義です。

照明は「オプション」ではなく、「夜間のカーポートSCの姿を決める」必須の設計です。

この「差分」を、どうかご理解ください。

「ダウンライト」と「シームレスラインライト」本当の明るさ・目的・費用の徹底比較

「照明は必要な可能性が高い」とご理解いただけたところで、次に悩むのが「どの照明にするか?」ですね。

カーポートSCの天井に取り付ける照明には、大きく分けて3つの照明があります。「ダウンライト」、「シームレスラインライト」、そして新しい「ユニバーサルダウンライト」です。

この選択は、単なるデザインの好みではなく、「あなたが照明に何を求めるか」という目的によって、答えが決まります。

目的の比較:足元の「安全性」か、空間の「上質さ」か

ここが一番の分岐点です。

ダウンライト(安全性・機能性)

これは、光を「下」に落とし、「足元や手元を明るく照らす」ための照明です。

夜間に車から乗り降りする際、足元の水たまりを確認したり、カバンから鍵を探したり、荷物を降ろしたりする。そうした「作業」の安全性を確保するための、非常に「機能的」な光です。

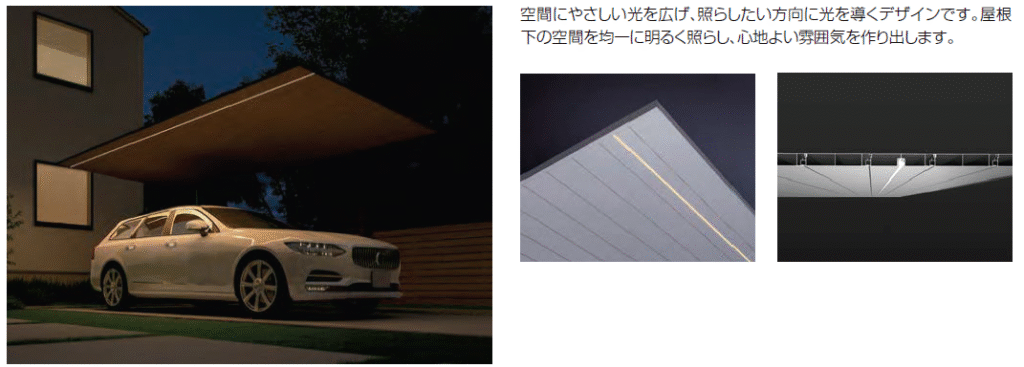

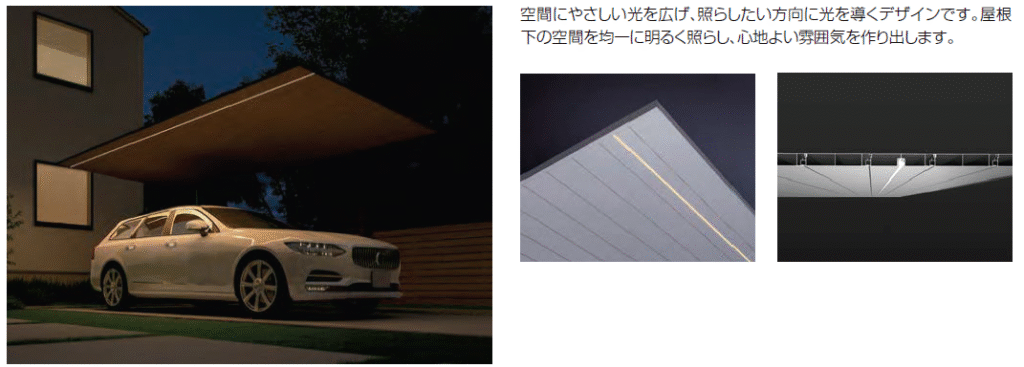

シームレスラインライト(上質さ・意匠性)

こちらは、ダウンライトに比べると、ハッキリ言って「暗い」です。「間接照明のような柔らかい明るさ」と表現するのが適切でしょう。

これは「作業」のためではなく、屋根の下の「空間全体をやさしく照らす」ための照明です。SCのフラットな屋根のラインに沿って光の線が走り、車や空間そのものを美しくライトアップします。これは「雰囲気」や「上質さ」を演出するための「意匠的」な光です。

私の見解を申し上げるなら、

「夜間の暗い駐車場で、足元をハッキリと照らして安全を確保したい」という目的が最優先なら、迷わずダウンライトを選ぶべきです。シームレスラインライトでは、その明るさは得られません。

逆に、「夜間もカーポートSCを美しく浮かび上がらせ、ガレージ空間全体の上質な雰囲気を楽しみたい」という目的が最優先なら、シームレスラインライトが最高の選択肢となります。

デザインの比較:「機能美」のダウンライトと「意匠美」のシームレス

「でも、ダウンライトは『普通のカーポート』のように見えないか?」という不安もわかります。

LIXIL(メーカー)もその点は熟知していて、ダウンライトはSCの梁の色(シャイングレーやブラックなど)と完全に同化する「ノイズレスなデザイン」になっています。屋根の薄さを一切邪魔しません。

私は機能美を追求したシンプルなデザインが好きでして、ダウンライトの「機能がそのまま形になった」潔さもSCに合っていると思います。

一方で、シームレスラインライトが夜間に浮かび上がる姿は、まさに「SCでしか実現できない」特別な景色です。

以前、埼玉県加須市でSCを施工させていただいたK様が、SCのことを「良い意味でカーポートらしくない」と仰ってくださいましたが、まさにその「カーポートらしくない」上質な空間を夜も守りたいなら、シームレスラインライトは最高の選択肢でしょう。

2025年登場「ユニバーサルダウンライト」という第三の選択肢

最近、この2択に「ユニバーサルダウンライト」という第三の選択肢が加わりました。

これは、簡単に言えば「角度が変えられるダウンライト」です。

従来の固定式ダウンライトでは光が届かなかった場所、例えば「玄関へのアプローチ」や「物置の手元」を狙って照らすことができます。

また、逆の使い方も可能です。

「お隣様の窓に光が当たってしまいそうで心配だ」という場合に、光の向きを微調整して「迷惑」を防ぐこともできます。

これは、私たちプロの視点から見ると、特定の敷地条件やお客様の要望に応えるために開発された、「問題解決型」のライトと言えます。

プロが見るコストのカラクリ:「ユニバーサル」はなぜ高価なのか

ここで注意点があります。「ユニバーサルダウンライト」は、従来のダウンライトより価格設定が高めです。

その最大の理由は、カタログの「標準パッケージ」にあります。

例えば1台用のカーポートで、従来のダウンライトが「3灯セット」なのに対し、ユニバーサルダウンライトは「6灯セット」が基本設定になっています。当然、ライトの数が倍になれば、価格も大きく上がります。

「そんなにたくさんは必要ないんだけど…」と感じるかもしれません。

ですが、これはあくまでカタログの「パッケージ」です。

私たちコウケンNETのような専門業者であれば、お客様のご予算と「どこを照らしたいか」という目的を詳細にヒアリングし、技術的に3灯や4灯に減らして設定することも可能です。

このあたりは、カタログスペックだけでは分からない、専門業者の経験が生きる部分です。ぜひご相談ください。

ちなみに、ご参考までに、楽天などで販売されている価格を見ると、1台用のダウンライト3個セット(人感センサあり)だけでも、定価ベースで10万円を超えるオプションです。決して安い買い物ではないからこそ、目的を明確にすることが重要なのです。

最も悩むポイント。「照明の動作タイプ」4種の最適な選び方

照明の種類(ダウンライトか、シームレスか)が決まったら、次が最後の難関です。

「どうやって点灯させるか」という動作タイプの選択です。

「人感センサあり(ON-OFF型)」「人感センサあり(段調光型)」「入切スイッチ付き」「センサ・スイッチなし」

この4つから選ぶ必要があります。

一見、複雑に見えますが、それぞれの「役割」を理解すれば、答えは自ずと見えてきます。

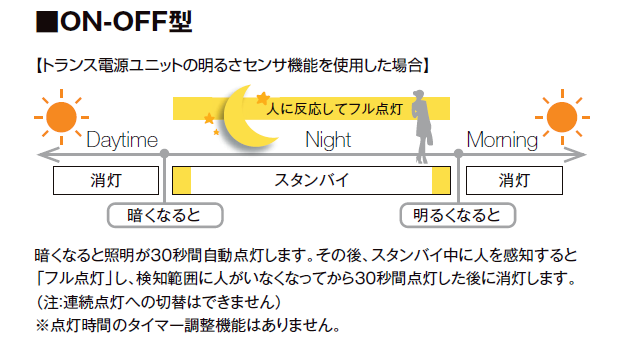

全タイプ共通の「明るさセンサ」とは?

まず大前提として、どのタイプを選んでも、電源トランス(変圧器)に「明るさセンサ」が標準装備されています。

これは、「あたりが暗くなったら自動で点灯準備状態(待機)に入り、明るくなったら自動でシステム全体の電源をOFFにする」という大元の機能です。

つまり、あなたがこれから選ぶのは、「暗くなってから、どういう条件で光らせるか?」の制御方法なのです。

「センサ・スイッチなし」vs「入切スイッチ付き」

センサ・スイッチなし(基本タイプ)

これは、最もシンプルな動作です。「明るさセンサ」の制御のみ、つまり「暗くなったら100%で点灯し、朝明るくなったら消灯する」というものです。

夜の間、ずっと点灯しっぱなしになります。シンプルですが、防犯灯としての役割は果たしますが、電気代は最もかかります。

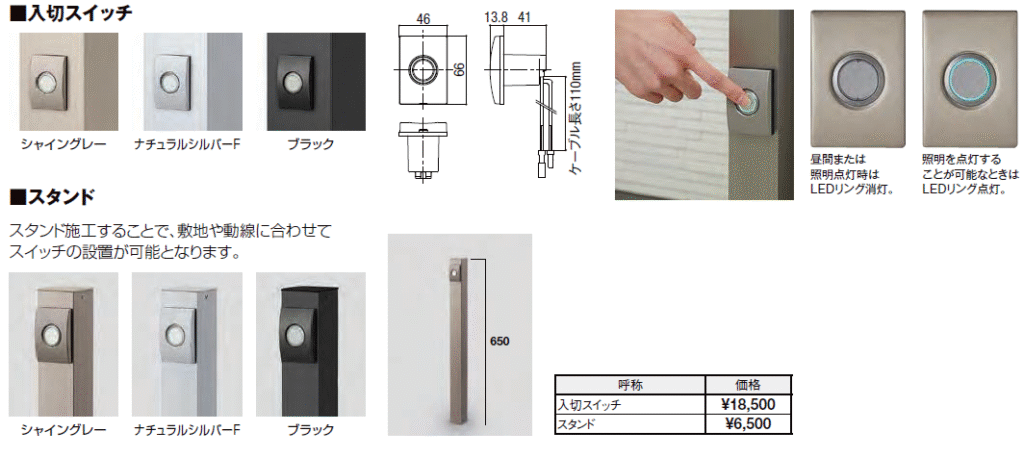

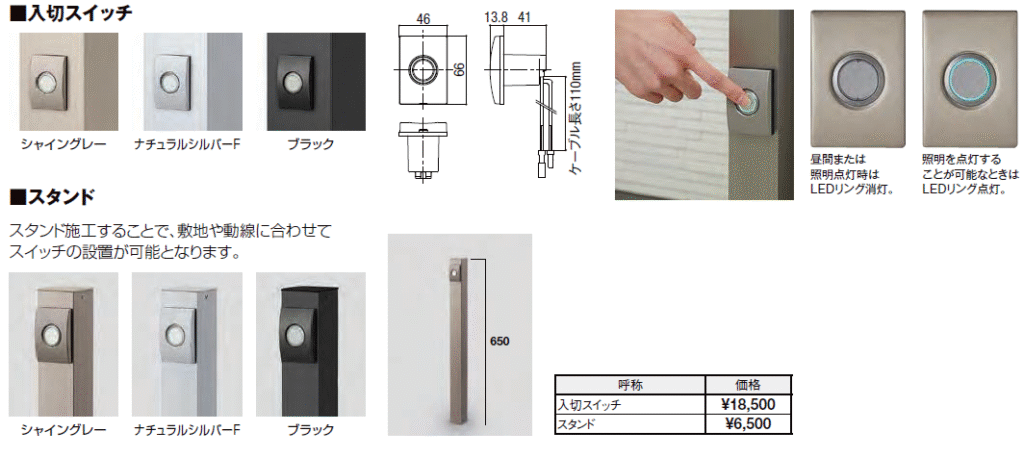

入切スイッチ付き(手動タイプ)

これは、基本タイプに「手動のON/OFFスイッチ」を追加するものです。

これがなぜ高価(インプット情報)なのか? それは、照明代やセンサ代とは別に、「DC12Vスイッチ」という部品代(これだけで1万5千円~2万円程度します)と、それを柱に取り付ける「追加の施工費」がかかるからです。

「暗くなったら、自分の好きなタイミングで点けたい」という方向けですが、正直、毎日スイッチを操作しに行くのは現実的ではありません。バーベキューなどで「今だけ点けっぱなしにしたい」という特殊な要望がない限り、あまり選ばれる仕様ではありません。

プロが「段調光型」を強く推奨する理由:「ほんのり10%点灯」がもたらす防犯性と上質さ

さて、残るは「人感センサ(ON-OFF型)」と「人感センサ(段調光型)」です。

この2つが、現実的に最も多く選ばれる、人気の仕様です。

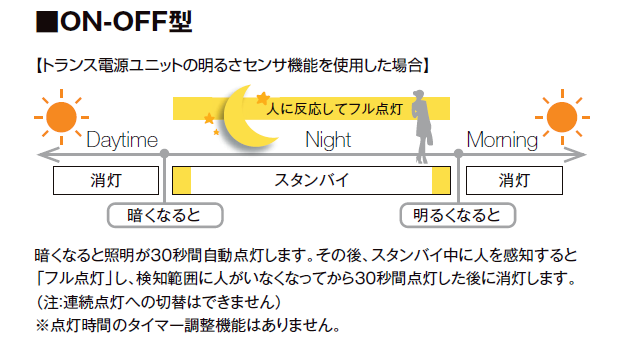

人感センサ(ON-OFF型)

「夜間は消灯(0%)」→「人を感知」→「100%で点灯」→「人がいなくなる(センサが検知しなくなって)から30秒」→「消灯(0%)」

という動作です。

省エネですし、機能としては十分です。

しかし、私はお客様から照明のご相談があった場合、少しの値段アップですので、もう一方の「段調光型」をおすすめしています。

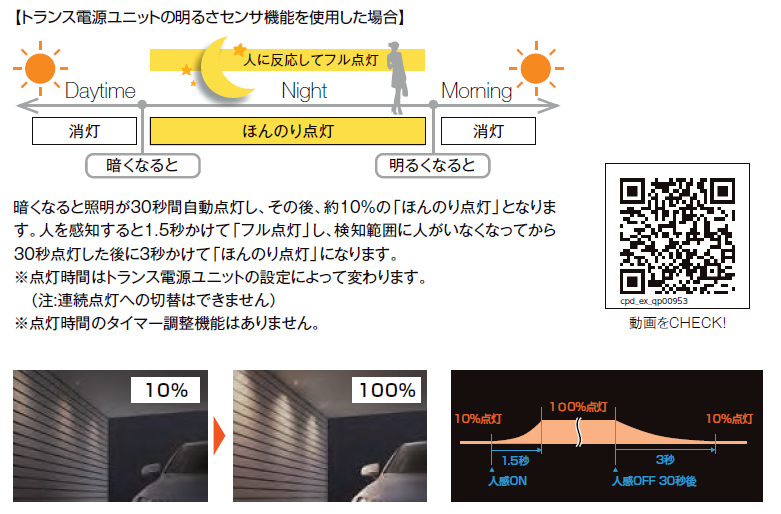

人感センサ(段調光型)

- 夜間の待機状態(人がいない時)「消灯(0%)」ではありません。「ほんのり10%点灯」で、常夜灯としてうっすらと点き続けます。

- 帰宅時(人を感知した時)ON-OFF型のように「パッ!」と100%で点灯しません。人を感知すると、約1.5秒かけて「じわ~っ」と100%の明るさまでフェードインします。これはまるで、カーポートが「お帰りなさい」と温かく出迎えてくれるような、非常に上質な体験です。

- 外出時(人がいなくなった時)人を感知しなくなってから約30秒後、いきなり消えません。今度はゆっくりと「すーっ」と10%の明るさにフェードアウトしていきます。

この「ほんのり10%点灯」と「ゆっくりと変化する光」こそが、私が段調光型を推奨する最大の理由です。

「ON-OFF型」は、真っ暗闇から急に100%で点灯するため、少し驚いてしまうことがあります。

しかし「段調光型」は、常に10%の明かりがあるため、夜のカーポートが「真っ暗な影」になることがありません。これは防犯性において非常に優れています。

そして何より、カーポートSCという最上級のデザインを選んだあなたにふさわしい、「上質な体験」を提供してくれます。

これは「機能」への投資ではなく、「20年続く快適な体験」への投資です。

比較まとめ:動作タイプは「段調光」が最適解

複雑な4タイプを、私の視点で整理します。

| 動作タイプ | 主な機能 | 夜間(待機時)の状態 | 池本の視点(プロの評価) | コスト |

| センサ・スイッチなし | 暗くなると100%点灯、明るくなると消灯 | 終夜100%点灯 | シンプルだが、電気代が最もかかる。 | (標準) |

| 入切スイッチ | 手元のスイッチで好きな時にON/OFF | 消灯 | 部品代が高く、手動操作は不便。BBQなどで手動ONしたい特殊な方向け。 | 高 |

| 人感センサ (ON-OFF型) | 人を感知すると100%点灯。いなくなると消灯。 | 消灯(0%) | 良い選択肢。真っ暗から急に点灯するのが玉にキズ。省エネ性は高い。 | 中 |

| 人感センサ (段調光型) | 人を感知すると100%に。いなくなると10%に。 | 終夜10%点灯 | 【プロ推奨】高級感、防犯性、利便性の全てを兼ね備えた最適解。 | 中~高 |

あなたの「20年後の安心」を守るための選択

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

カーポートSCの照明選びで後悔しないための答えは、明確になりましたでしょうか。

最後に、専門家として、あなたに後悔しないための「判断基準」を改めてお伝えします。

- まず、照明は「後付けできない」という重い事実を受け入れ、必ず本体と同時に計画すること。「とりあえず本体だけ」という選択は、夜間の安全性とSCの美しい景観を、20年間諦めることと同義です。

- 次に、あなたの目的が「機能・安全性」なのか「雰囲気・意匠性」なのかを決め、ダウンライト(またはユニバーサル)かシームレスラインライトかを選択すること。どちらが優れているか、ではありません。あなたの目的がどちらに近いか、です。

- そして、20年続く「快適な体験」のために、私は「段調光型センサ」を強くお勧めします。防犯性(10%点灯)と、家に帰るたびに感じる「上質なお出迎え」という体験価値は、初期費用の差額を補って余りあると、私は確信しています。

この複雑なパズルを解きほぐし、あなたの敷地、あなたのライフスタイル、そしてご予算に合わせた「最適解」をご提案するのが、私たちプロの仕事です。

あなたがこの記事を読んで「疑問がすべて解決した」「相談してみたい」と思ってくださったなら、これほど嬉しいことはありません。

私たちは、ただ商品を設置する業者ではありません。

私たちは、あなたの20年後、30年後の「安心」と「快適な暮らし」を守るパートナーです。

ぜひ一度、お電話でもメールでも、LINEでも構いません。

あなたの理想のカーポート空間について、お話をお聞かせください。私たちが、全力でその実現をお手伝いさせていただきます。

しつこい営業は一切しませんので、お気軽にお問い合わせください。

コウケンNET(カーポート専門館) 電話番号:0120-473-480

カーポートSC 1台用

住宅と美しく調和するミニマルなデザイン。屋根と柱だけで構成された、グッドデザイン賞受賞の次世代カーポート。

カーポートSC1500 1台用

美しいデザインはそのままに、積雪50cmに対応。雪の多い地域でも、住宅との調和を諦めない選択肢。

カーポートSC3000 1台用

積雪100cmに耐える最高クラスの強度。厳しい自然環境下でも、SCの洗練されたデザインを実現します。

カーポートSC 2台用 ワイド

2台分の空間を一枚の美しい屋根で覆う。住宅の顔となるファサードを、より一層モダンで洗練された印象に。

カーポートSC 2台用 縦連棟

奥行きのある敷地に最適な縦列2台用。連続する美しい屋根が、ファサードに新たな奥行きと風格を与えます。

カーポートSC 2台用 後方支持

柱が後方のみで視界を遮らない。圧倒的な開放感で、車の出し入れも乗り降りもスムーズな革新的2台用。

カーポートSC 2台用 片支持

柱を側面に集約する90度回転設置。敷地条件に合わせ、これまでにない自由なカースペース設計を可能に。

カーポートSC 2台用 ワイド 梁延長

柱の位置をずらしアプローチを広く確保。ゲートのような佇まいで、デザイン性と使いやすさを両立させます。

カーポートSC1500 2台用 ワイド

2台分の駐車スペースを、積雪50cmから守る。デザイン性と高い強度を両立した、積雪地域向けモデル。

カーポートSC1500 2台用 縦連棟

洗練されたデザインで積雪50cmに耐えられる強度。スタイリッシュに縦長の敷地に納まります。

カーポートSC3000 2台用 ワイド

2台の愛車を積雪100cmから守り抜く。豪雪地帯の住宅に、かつてない安心感と美しさをもたらします。

カーポートSC3000 2台用 縦連棟

豪雪地域+奥に長い敷地にぴったり。スタイリッシュなデザインでしっかり車を守ります。

カーポートSC 3台用

3台を並べて覆う、圧倒的な存在感。一枚のアルミ屋根が、住宅全体に統一感と風格のある表情を与えます。

カーポートSC 3台用 梁延長

広大な3台用スペースを柱の制約から解放。敷地を最大限に活かし、自由な動線とデザイン性を実現します。

カーポートSC 4台用 ワイド縦連棟

4台の車をスマートに格納する縦連棟スタイル。連続する屋根が、住宅に壮大で整然とした美しさをもたらす。

カーポートSC 4台用 後方支持 横連棟

後方支持の開放感はそのままに縦列4台駐車を実現。広大な敷地を美しく、機能的に活用する究極のスタイル。

カーポートSC 4台用 片支持 縦連棟

側面支持で前後に2台ずつ4台駐車。特殊な敷地形状でも美観を損なわず、最大限の駐車スペースを確保します。

カーポートSC1500 4台用 ワイド縦連棟

4台分の駐車スペースを、積雪50cmから守る。積雪地域+広い駐車場もスタイリッシュでデザインで。

カーポートSC3000 4台用 ワイド縦連棟

豪雪地域+広い駐車場もスタイリッシュなカーポートで車を守ります。アルミ屋根で安心の強度です。